一场科研热忱的觉醒

王昱博,师从计算机科学与技术系胡成玉教授,计算机学院地学信息工程专业2023级博士生,中共党员。本科毕业于中南民族大学的他,怀揣对科研的初心,选择跨入中国地质大学的殿堂。从硕士阶段起,王昱博便扎根于约束多目标优化与进化算法的研究领域。他深知,科研之路需要深耕细作,更需要开拓创新。带着这份信念,他在硕士第二年主动申请提前攻博,成为胡成玉教授的博士生,开启了硕博连读的征程。

在质疑与探索中攀登学术高峰

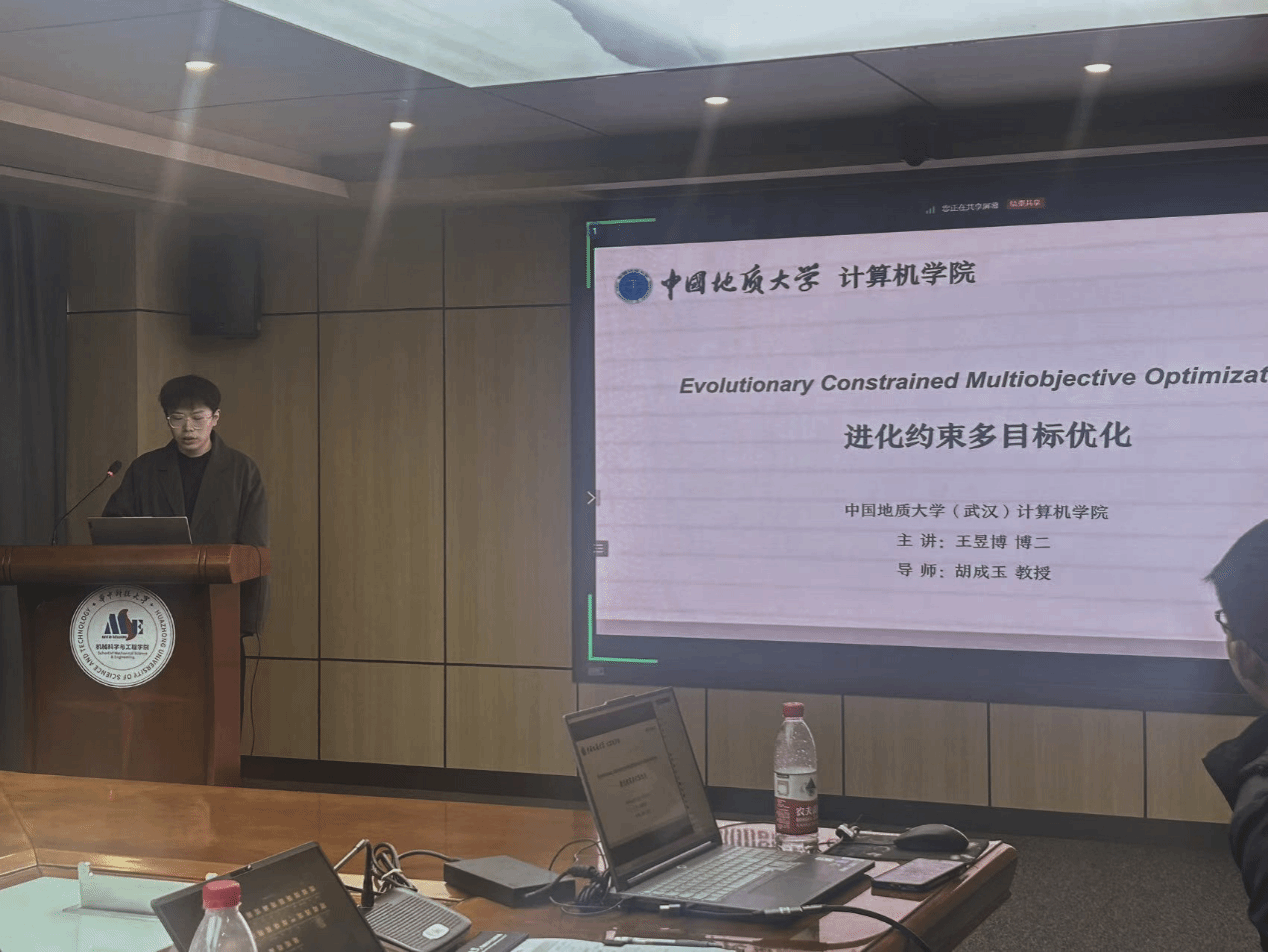

科研的旅途从非坦途。初入课题组时,胡成玉教授的一句“科研是不断质疑和探索的过程”让他醍醐灌顶。在导师的引导下,王昱博从竞争粒子群算法入手,提出了一种基于双群体的竞争粒子群优化器,融合遗传算法与差分进化策略,显著提升了算法的收敛速度与多样性。然而,科研的考验接踵而至。一次研究中,他陷入了长达数月的瓶颈期,实验屡屡受挫。迷茫之际,胡成玉教授告诉他:“科研的挑战不是放弃的理由,而是成长的契机。”导师的鼓励让他重新调整思路,从理论框架到实验设计逐一复盘,最终突破难关,成果登上进化计算顶刊《IEEE Transactions on Evolutionary Computation》。

截至目前,王昱博以第一作者身份在《Information Sciences》和《Swarm and Evolutionary Computation》等顶级期刊上发表了5篇论文。他的研究不仅聚焦算法创新,更注重实际应用,为工业优化、资源调度等场景提供了新思路。

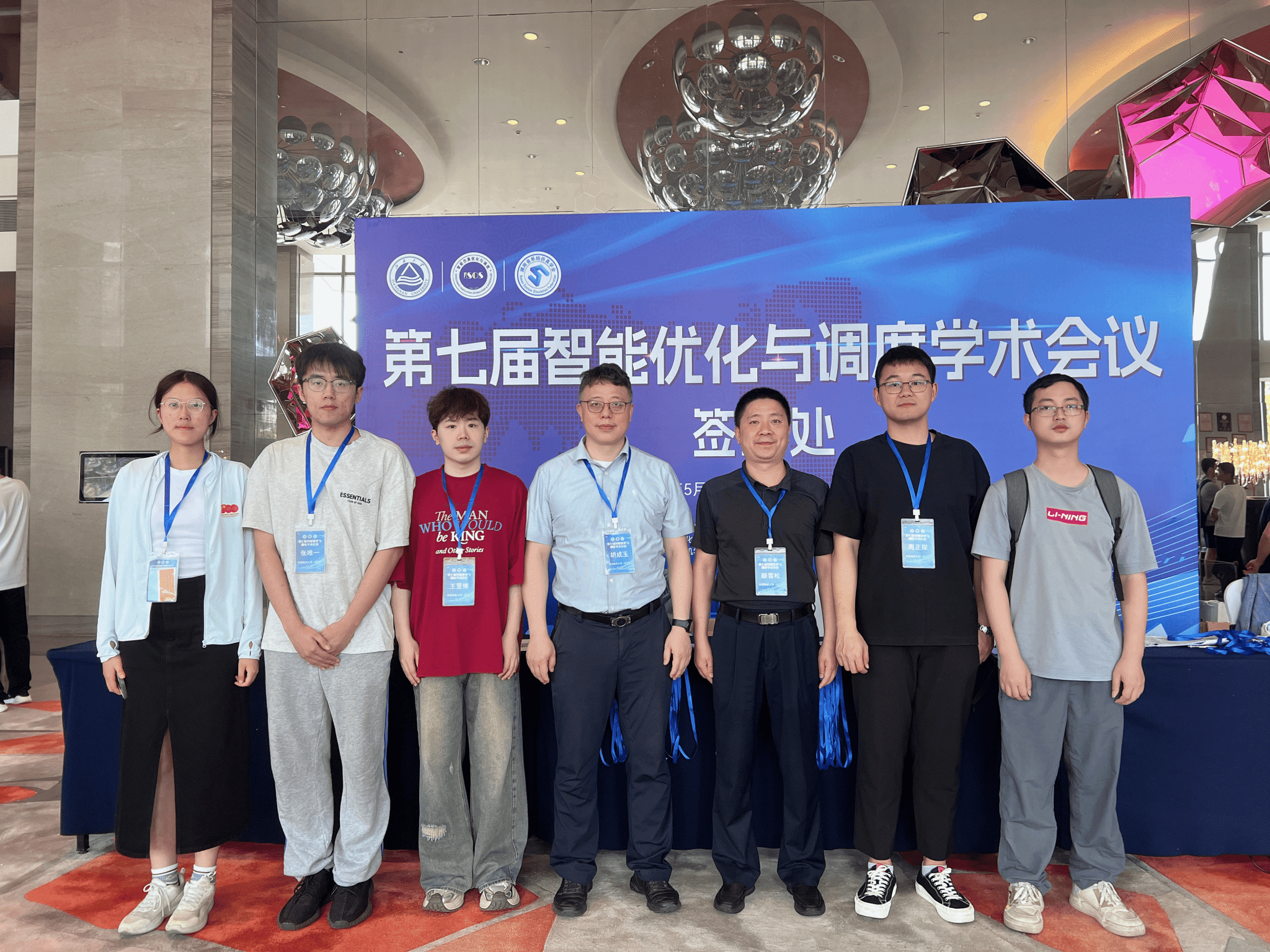

智能优化与调度青年学者论坛留影

在学术交流中拓宽视野

胡成玉教授常说:“科研的价值在于推动社会进步。”受此影响,王昱博积极参与学术会议,在第六届、第七届智能优化与调度会议及青年学者论坛中做口头报告,向国内外专家展示研究成果。与同行的深度交流,让他跳出固有思维,汲取跨领域灵感,更坚定了“科研服务社会”的信念。“独行者速,众行者远。”王昱博深谙团队的力量,在胡成玉教授营造的开放学术氛围中,他积极参与课题组研讨,与师弟师妹碰撞思想。一次算法优化实验中,他因实验问题陷入僵局。团队例会上,成员们各抒己见,最终通过调整实验流程与参数组合破解难题。这段经历让他深刻体会到:科研不是孤军奋战,而是智慧的共享与传承。作为团队博士研究生,他承担“传帮带”责任,分享论文写作技巧与实验经验,助力新生快速成长。

第七届智能优化与调度学术会议留影

科研之外的广阔天地

科研之外,王昱博是一个热爱生活、兴趣广泛的人。他坚信“读万卷书,行万里路”的理念,喜欢在闲暇时背上行囊,探索祖国的大好河山。无论是泉州的古韵风情,还是南方的山水画卷,都让他感受到自然的壮美与文化的深厚。旅行不仅让他放松身心,更激发了他对科研的灵感。他说:“每一次旅行,都是一次与自然的对话,也是一次对自我认知的深化。此外,健康的体魄是科研工作的基石。无论是清晨的晨跑,还是健身房中的锻炼,都是保持精力充沛的秘诀。他常说:“科研是一场马拉松,只有身体和心灵都强大,才能跑得更远。”

泉州留影

师长寄语与未来展望

胡成玉教授评价:“王昱博同学兼具严谨的学术态度与创新思维,面对挑战永不言弃。他的成长轨迹,印证了坚持与热爱的力量。”对于未来,王昱博目标明确:深耕约束多目标优化领域,探索算法在碳中和、智能制造等国家战略中的应用场景。他始终铭记导师的教诲——“科研需要持久的热爱”,并以此自勉:“在科学的瀚海中,唯有以热爱为舟、以坚持为桨,方能抵达真理的彼岸。”

结语

从中南民族大学的科研萌芽,到地大博士生的锐意进取,王昱博用行动诠释了“追光者终成光”的信念。他的故事,不仅是学术成就的累积,更是一段关于勇气、协作与使命担当的青春征程。正如他所言:”科研的意义,在于以渺小启程,以伟大结局。”

图文:计算机学院

审核:李欢欢

校对:刘佳丹