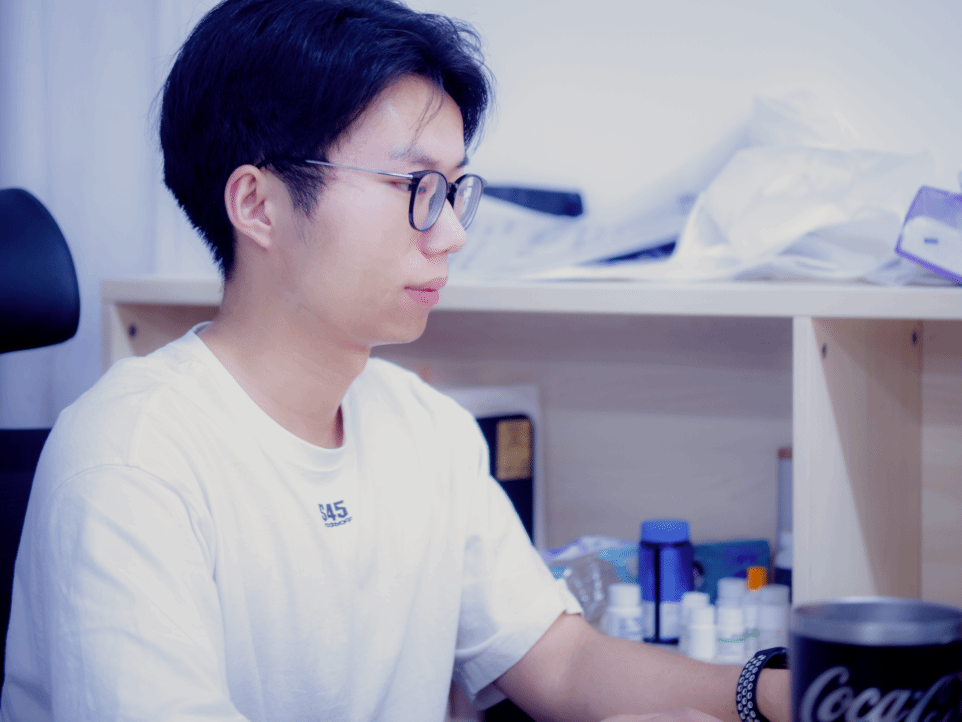

余飞,男,汉,2001年3月11日出生,共青团员,中国地质大学(武汉),计算机学院,电子信息,2022年9月入学。

研究方向包括车间调度、智能优化、强化学习。目前以第一作者发表了6篇高水平SCI论文,以第二作者发表了1篇中文文献综述。其中,6篇SCI论文已被《Engineering Applications of Artificial Intelligence》(IF=7.5)、《Expert Systems with Applications》(IF=7.5)、《Journal of Industrial Information Integration》(IF=10.4)、《IEEE Transactions on fuzzy systems》(IF=11.9)和《IEEE Transactions on automation science and engineering》(IF=5.9)收录,中文文献综述已被《国防科技大学学报》(EI)收录。

时光荏苒,研究生生涯于我而言,是挑战与收获交织的旅程。这一路,挫折与成功相伴,导师与团队的指导助力成长,自我认知也在不断提升。回首过往,那些人与事,都在潜移默化中塑造着我的性格与能力。

初入科研时的迷茫与领悟

初入科研,论文屡遭拒稿,让我陷入迷茫,甚至怀疑自己是否适合科研。然而,导师卢超老师以自身经历鼓励我,让我明白拒稿是常态,是成长的契机。我开始反思论文问题,认真修改后再次投稿,最终收获了同行的认可与发表。这段经历让我领悟到,科研充满曲折,每一次失败都是锤炼能力、汲取经验的机会,唯有坚持不懈,才能取得突破。

导师的引领与信任

卢老师是我科研路上的明灯。他不仅在学术上给予无私指导,更在关键时刻用信任与鼓励助我走出困境。从论文修改到研究方向选择,他一次次的点拨让我领悟到科研的精髓。从最初的逐字修改,到后来放手让我自主发现问题、提出解决方案,卢老师让我在信任中实现科研思维与能力的飞跃,学会了在迷茫中寻找答案、在失败中获得成长。

家庭的支撑与激励

科研之路离不开家庭的支持。父母虽未受高等教育,却深知知识的力量,常以“知识改变命运”激励我。姐姐更是我成长的榜样与后盾,她的鼓励让我坚定地选择读研。无论学业低谷还是科研瓶颈,家庭的爱都是我前行的动力源泉。

未来的坚持与展望

研究生生涯让我对科研有了更深刻的理解,科研是不断反思与创新的过程。如今获得国家奖学金,我深知这是对我过往努力的肯定,更是对未来的期许。我将保持热情与坚韧,深入探索科研领域,为社会贡献自己的力量。我相信,怀揣对未知的好奇与探索精神,科研路上会有更多风景等待我去发现。

感谢导师、团队和家人的支持,让我在科研路上不断前行。我定不负期望,追寻科研梦想,走出属于自己的天地。

卢超,副教授:

该同学在学术上展现出强烈的求知欲和独立科研能力,面对科研中的困难与挑战,始终保持积极进取的态度,勇于创新并不断突破自我。其扎实的专业知识和科研成果充分体现了他的潜力与勤奋,未来必将在学术领域取得更大的成就。我为他感到自豪,并期待他未来更为卓越的表现。

图文:计算机学院

审核:李欢欢

校对:刘佳丹